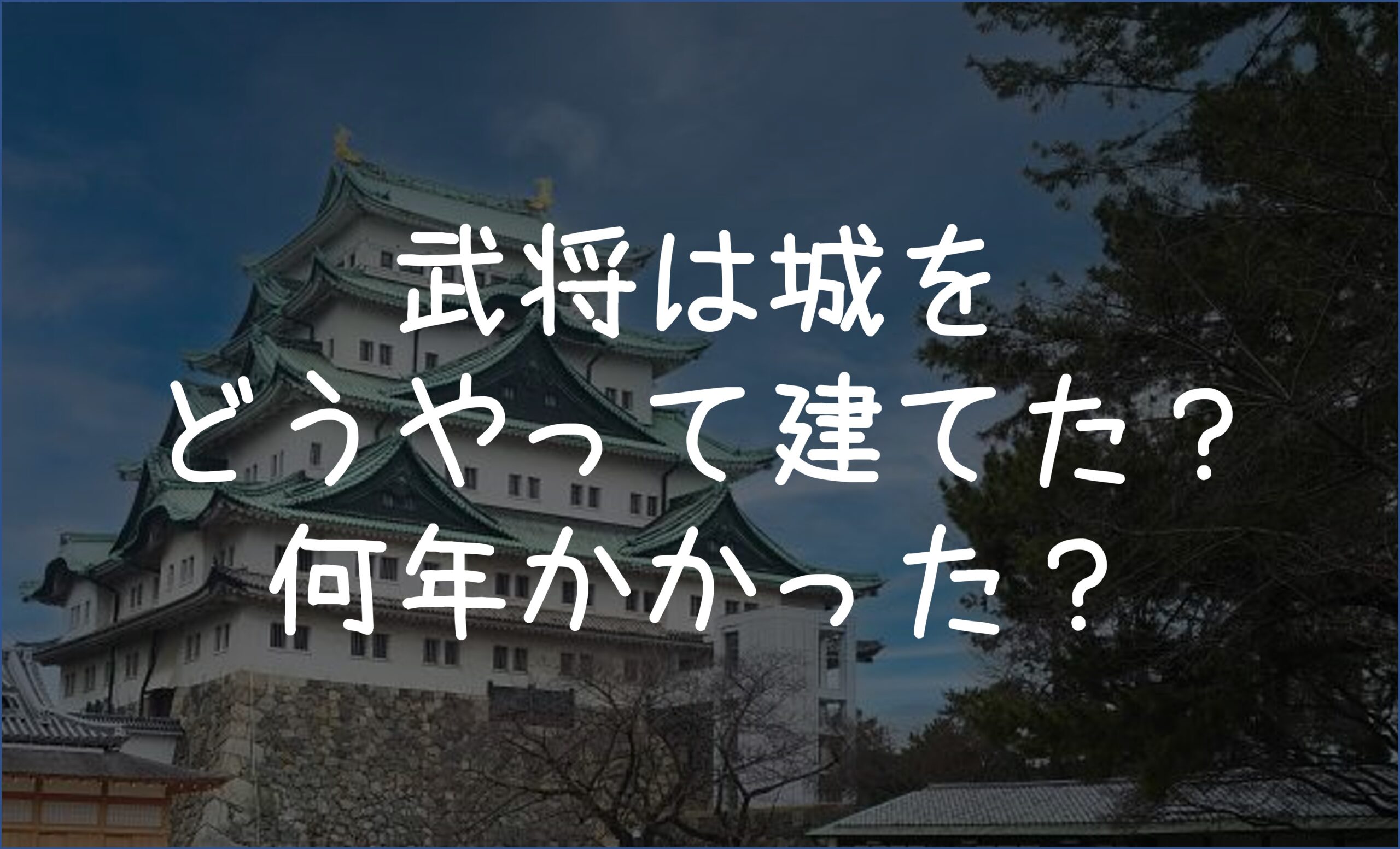

トラクターのない戦国時代。

武将はどのようにして築城したのでしょうか。

築城の4つの工程(選地、縄張、普請、作事)とかかった年数を紹介します。

戦国武将は城をどうやって建てた?工程は4つ!

築城の工程は選地、縄張、普請、作事の4つに分けられます。

選地

築城する前に、どこに城を建てるのか、立地を決めなければいけません。

武将が重視した城の立地条件は、大きく2つあります。

流通網の発達が見込めること

敵の城を攻めるにも、自分の城を守るにも、食糧や武器防具が必要です。

物資を城に搬入するのは人。

水路を船で渡ったり、陸路を歩いたりして、物資を搬入します。

・軍事的優位に立つ

・城下町の経済発展をうながす

ために必要不可欠でした。

室町時代までに築かれた城は一般的に山の上にありました。

いわゆる山城が多く、守りやすく攻めにくいことを最重視していたためです。

ところが、安土城の誕生によって、城に求める機能が大きく変わります。

天正4年(1576年)、織田信長は琵琶湖のほとりに安土城を築きました。

織田信長が琵琶湖湖畔を選んだのは、

・対岸に大溝城

・北東に長浜城

・南西に坂本城

を建て、琵琶湖を利用して4つの城に物資を搬送する水上ネットワークを構築するためです。

また、安土は東山道につながる下街道が通っていました。

東山道は東国や北陸、京都を結ぶ重要な街道。

交通の要の地である安土に城を築くことで、陸上ネットワークを構築しました。

水路と陸路を押さえた安土城の周辺には商人が集まり、城下町が発展しました。

支城を築けること

戦国武将が築くのは一つの城だけではありません。

戦国武将の本拠地である本城の他、

① つなぎの城:駐屯のために築く

② 伝えの城:通信に特化した見晴らしのいい場所に築く

③ 支城:本城の目が行き届かない地域の政治・軍事の中心に築く

④ 境目の城:国境を警備するために築く

などがありました。

支城は本城を囲むように築かれ、裏切る可能性の低い一族や重臣が城主となりました。

敵軍が本城を直接攻撃しても、支城から援軍が駆けつければ、撃退できる可能性が高まります。

本城を守るためのさまざまな城を築く広大な土地が必要でした。

縄張

城の立地が決まって最初にすることは縄張。

縄張とは、堀や土塁、虎口や天守の配置決めです。

最初に決めるのは本丸の規模と位置。

次に二ノ丸、三ノ丸、そして、堀・石垣などの位置を決めます。

配置を決めたら、土に杭を打って縄を張り、区画を示しました。

城の主な構造は次の3種類。

梯郭式

山城が主流だった時代に用いられた構造です。

本丸を険しい地形と天然の要塞に挟まれるようにつくります。

そして、本丸の前方を二ノ丸、三ノ丸で囲みました。

四方向からの攻撃に強く、まさに守りやすく攻めにくい構造です。

輪郭式

平城が主流になってから用いられたのが輪郭式。

本丸を中心につくり、二ノ丸と三ノ丸で囲います。

更に、堀や石垣で囲うため、梯郭式とは異なる形で四方向からの攻撃に強い構造でした。

連郭式

本丸を一番奥につくり、二ノ丸と三ノ丸を平行につくる連郭式。

前方からの攻撃に強い一方、側面や後方からの攻撃に弱いシンプルな構造です。

軍事目的ではない城でよく用いられました。

武将は城に求める機能によって、配置を変えました。

普請

城の基礎工事を普請といいます。

城の周りに堀を掘ったり、土を盛って石垣を築いたりしました。

大量の土や石を運ぶ必要のある普請では、米と引き換えに領民が招集されました。

作事

普請が終わると、天守や櫓、御殿など、城の最も重要な部分をつくります。

これらの部分は武将の権力の象徴でもあります。

そのため、大工や左官など、専門の職人が中心となって行いました。

何年かかった?

残念ながら、選地と縄張の工期について記載した史料はありません。

安土城、名古屋城、名護屋城を例に、普請と作事の工期をみていきましょう。

安土城の築城年数

先程紹介した織田信長の築いた安土城。

天正4年(1576年)に普請が始まり、約一年でほぼ完了しました。

続いて、作事が始まり、織田信長が安土城に移り住んだのは天正7年(1579年)。

つまり、普請と作事に約3年の年月がかかったことがわかります。

名古屋城の築城年数

徳川家康の築いた名古屋城は慶長15年(1610年)2月に普請が始まりました。

築城を任せたのは外様大名。

敵対してきた大名の財力を削ぐことが目的です。

責任者・加藤清正を筆頭に、天守台の石垣は4ヶ月で完成。

慶長17年(1612年)6月には作事が始まります。

冬は壁塗りが難しいため、作事奉行の大久保長安は大忙し。

大仏殿の大工を呼び寄せ、秋には壁塗りを完了させました。

本丸御殿が完成したのは、元和元年(1615年)2月。

名古屋城の普請と作事には、約5年の年月がかかったことがわかります。

名護屋城の築城年数

安土城や名古屋城のように長い年月をかけてつくられた城ばかりではありません。

例えば、朝鮮出兵の前線基地だった肥前名護屋城。

スピード感が重視された名護屋城の築城は8ヶ月で完成しました。

まとめ:城をつくったのはその地の民!

築城の4つの工程(選地、縄張、普請、作事)とかかった年数を紹介しました。

選地、縄張、普請、作事を経てつくられた城。

8ヶ月かけて築かれた城もあれば、5年かけて築かれた城もあります。

私達が目にする城は、たくさんの領民の血と汗と涙の結晶ですね。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!

![]()