武田信玄を相手に繰り広げられた、徳川家康の人生最大の危機ともいわれる三方ヶ原の戦い。

三方ヶ原の戦いのきっかけ、勝者と敗因、布陣、その後をわかりやすく簡単に紹介します。

三方ヶ原の戦いとは?

三方ヶ原の戦いとは、元亀3年(1572年)12月22日に徳川家康と武田信玄間で行われた戦いを指します。

10月に行われた二俣城の戦いの続きで、徳川家康の人生最大の危機ともいわれています。

三方ヶ原の戦いのきっかけ

・元亀3年(1572年)10月13日に一言坂の戦い

・同年12月19日に二俣城の戦い

で武田信玄に敗北した徳川家康。

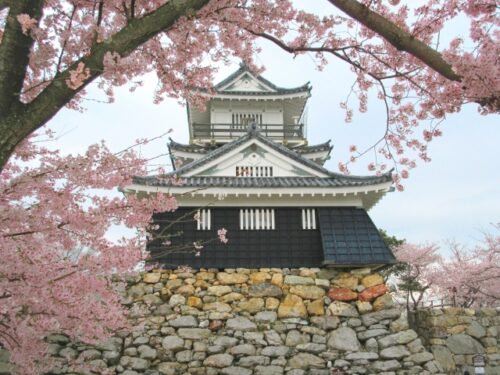

二俣城の戦いが始まると、徳川家康は武田信玄の狙いが浜松城にあると予想しました。

そこで、徳川家康は、浜松城で籠城戦にもち込めるよう準備しました。

また、清洲同盟を結んでいた織田信長に援軍を要請し、織田信長から3000人の兵を送ってもらいました。

徳川家康が武田軍を追いかける

二俣城を陥落させた武田信玄は、3日後の12月22日に二俣城を出発。

籠城戦の準備を整えた徳川家康は、武田信玄が浜松城に攻め入るのを待つだけとなりました。

ところが、武田信玄は浜松城を素通りし、浜松城の西にある三方ヶ原台地に進軍していることがわかりました。

武田信玄が浜松城を素通りしたと知った徳川家康。

家臣の反対を押し切って、徳川家康は武田軍を追いかけて背後から攻撃する作戦に出ます。

武田信玄が三方ヶ原台地で徳川家康を待ち構える

徳川家康は家臣に武田軍の動向を引き続き探らせながら、武田軍を追いかけるべく進軍。

そして、元亀3年(1572年)12月22日の夕方、徳川家康は三方ヶ原台地に到着しました。

視界不良の中、武田軍を一生懸命追いかけてきた徳川家康は、雪が止んで視界が晴れて呆然としました。

一般的に3倍の兵で攻めれば、籠城戦であっても勝利することが可能。

でも、武田信玄は二俣城を陥落させるのに2ヶ月もかかってしまいました。

徳川家康を浜松城からおびき出していたんです。

思いもよらない状況で武田軍と戦うこととなった徳川家康は、急いで鶴翼の陣を敷き、戦いが始まりました。

勝者と敗因

信じられない話かもしれませんが、三方ヶ原の戦いにおける武田軍の最初の攻撃は投石。

200人から300人の兵が徳川軍に向かって石を投げつけたんです。

戦いの直前まで、雪が降っていました。

石が冷えた身体に命中したら、相当痛かったのではないでしょうか。

勝者は武田信玄

武田軍2万5000人に対し、徳川家康は織田信長から送られた援軍を含めた1万1000人で立ち向かいました。

戦い始めてわずか2時間で、徳川軍は武田軍に撃破されてしまいました。

徳川家康は退却すると決めましたが、武田信玄が狙うは徳川家康の首。

武田信玄の家臣が徳川家康に次々と襲い掛かりました。

家臣・夏目広次(吉信)は徳川家康の身代わりとなって討死。

また、本多忠真は殿を務めて討死。

徳川家康は多くの家臣に助けられ、浜松城になんとか逃げ帰ることができました。

まさに九死に一生を得た徳川家康の身なりはボロボロ。

また、徳川家康に付き添った兵も多くありませんでした。

そのため、浜松城の留守役は主君を判別できず、徳川家康はしばらく入城させえてもらえませんでした。

徳川家康の敗因

徳川家康が武田信玄に負けた原因は、

① 兵力に圧倒的な差があった

② 戦いの準備が整っていなかった

の2点だと考えられます。

兵力に圧倒的な差があった

武田軍2万5000人に対し、徳川家康は織田信長から送られた援軍を含めた1万1000人で立ち向かいました。

当時、「戦国最強」と称されていた武田軍。

兵力に圧倒的な差があっては、負けて当然だったのかもしれません。

戦いの準備が整っていなかった

武田信玄におびき出されているとも知らず、武田軍を一生懸命追いかけた徳川軍。

武田軍に比べて、徳川軍は戦いの準備が整っていませんでした。

布陣

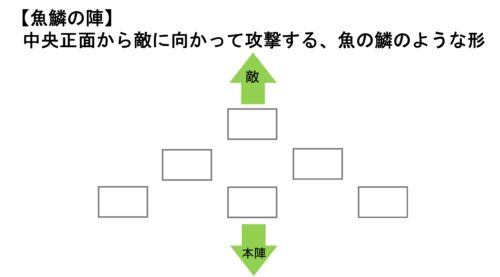

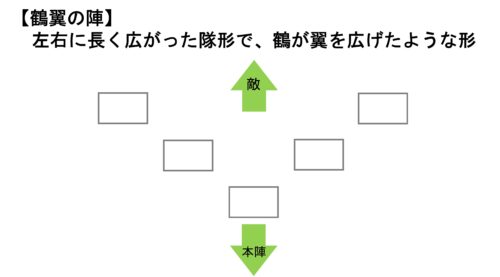

紹介したように、三方ヶ原で武田信玄が敷いた布陣は魚鱗の陣、徳川家康が敷いた布陣は鶴翼の陣です。

武田信玄の魚鱗の陣

魚鱗の陣とは、次のような形をしています。

実は、魚鱗の陣は劣勢側が敵中を突破するために敷く陣です。

その理由として、

① 徳川家康の首を確実に討ち取りたかったから

② 織田信長の送った援軍を多く見積もっていたから

の2つの説があります。

武田信玄が徳川家康に勝つ気でいたこと、万が一に備えていたことがよく分かります。

徳川家康の鶴翼の陣

武田信玄の魚鱗の陣に対して、徳川家康が敷いた鶴翼の陣とは次のような形をしています。

実は、鶴翼の陣は優勢側が敵を包囲するために敷く陣です。

その理由として、

① 武田軍を背後から攻撃するつもりだったから

② 兵の数を多く見せて、武田軍を動揺させたかったから

の2つの説があります。

武田軍を追いかけていた徳川家康は、武田軍本隊ではなく、その後ろの少数部隊を討つつもりでした。

武田信玄に浜松城からおびき出されていたんだと気付くまで、徳川家康は武田信玄に勝つ気でいたことがよく分かりますね。

その後

織田信長が徳川家康に援軍を送ったことで、武田信玄と織田信長は正式に断交しました。

損害の少なかった武田信玄は遠江国で冬を越した後、東三河を攻めます。

徳川家臣・菅沼定盈が城主を務める野田城を包囲し、野田城の戦いが始まりました。

まとめ:徳川家康と織田信長の同盟はより強固なものに!

三方ヶ原の戦いのきっかけ、勝者と敗因、布陣、その後をわかりやすく簡単に紹介しました。

当初、浜松城で籠城する予定だった徳川家康。

でも、武田信玄が浜松城を素通りし、三方ヶ原台地に進軍したため、徳川家康はおびき出されてしまいました。

多くの家臣を失い、また、多くの家臣に助けられ、浜松城に逃げ帰ることができた徳川家康。

この後も、徳川家康と武田信玄の戦いは続いていきます。

大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!

![]()